医療的ケア児と旅行や帰省がしたい!必要な準備や気を付けることは?

みなさんこんにちは!

お嬢が胎児発育不全で、648gで出産し、超低出生体重児のママになったlala♪です!

リトルベイビー応援ブログでは、多くの方に情報提供をいただいていますが、皆さん快く承諾いただき、本当に感謝しています。

また、ブログをご覧いただいた感想のメッセージも多くいただき、本当に励みになります。

さて、今回のテーマは、NICUを卒業した「未就学児くらいの医療的ケア児と一緒に旅行や帰省」をする際の情報を紹介していきます!

そろそろ子どもを旅行に連れて行きたいけど、

酸素ボンベは飛行機に持ち込めるの…?

無理かな….

親戚の集まりや帰省で、子どもを連れていきたい…

と悩んでいる医療的ケア児のママさん&パパさんに向けての記事になります。

医ケア児と行っても、どんな医ケアが必要なのか、子どもの状態によって旅行が可能かどうか、状況によって異なるため、外出が難しいお子さんもいらっしゃいます。

そのため、今回の記事を書くかずっと悩んできました。

しかし、

・SNSを通じて、医療的ケアのあるお子さんを連れて旅行に挑戦している方が多かったり、旅行先で笑顔いっぱいの医療的ケアのあるお子さんの写真を見たりして、やはりできるだけたくさんの経験を積むことは大切であること

・私自身の経験(医療的ケア児の修学旅行や校外学習を計画や引率した経験)を伝えていくことで、多くの医療的ケア児の成長に貢献していきたいこと

を思い直し、今回の記事を書かせていただく決意をしました。

目次

「旅行=良くないこと」なのか。

旅行に関して、

・近年のコロナ禍の影響

・NICUを卒業したお子さんは、他のお子さんに比べて体調面に気を付けなければならない

という観点から、旅行=あまり良くないイメージ

の印象をもたれていると感じています。

もちろん、NICUを退院してすぐや、お子さんの体調面にまだまだ不安要素がある際には旅行や帰省(遠出)は避けるべですが、

本来旅行はお子さんにとって、新しいことに五感で刺激を受けて、成長する機会を与えることができる、学びの場だと感じています。

ぜひ検討してみてくださいね。

飛行機を利用する場合

医療的ケア児との旅行や帰省で、飛行機を利用したい方は多いと考えます。

しかし、

医療的ケアで必要な物、機内に持ち込めるの?

と悩む医療的ケア児のママさん、パパさんもいることでしょう。

酸素ボンベ、痰の吸引など必要な医療的ケアグッズ、実は飛行機に持ち込むことが可能です。

ただし、航空会社によって医療機器の種類で持ち込みできるか、できないかが異なります!

これから詳細をお伝えしますが、

結果的に医療機器の種類を幅広く受け入れているのはANAで、おすすめはANAです!!

実際に超低出生体重児で生まれた医療的ケア児のママさん2名にお伺いしましたが、

お二人ともANAを利用。

・酸素ボンベの機内持ち込みのケース

・気管切開の関係で医療機器(人工呼吸器、吸引器)を持ち込みのケース

どちらも医療機器の持ち込みが認めて旅行に行くことができています。

【補足】

・医療機器、医療的ケアグッズ関係で、普段はさみを使用している方。

はさみはどの航空会社でも持ち込み不可なので注意と他の対策が必要です。(例えば、テープをカットする際に利用している場合要注意)

・機内のシート電源は安定的な電源供給が保証できないため、医療機器には利用できない可能性が高いです。ANAではバッテリーの用意を推奨しています。

\ANAも予約可能!/

酸素ボンベを持ち込んだ方の話

以下、酸素ボンベを機内に持ち込むための、手続きの仕方です。

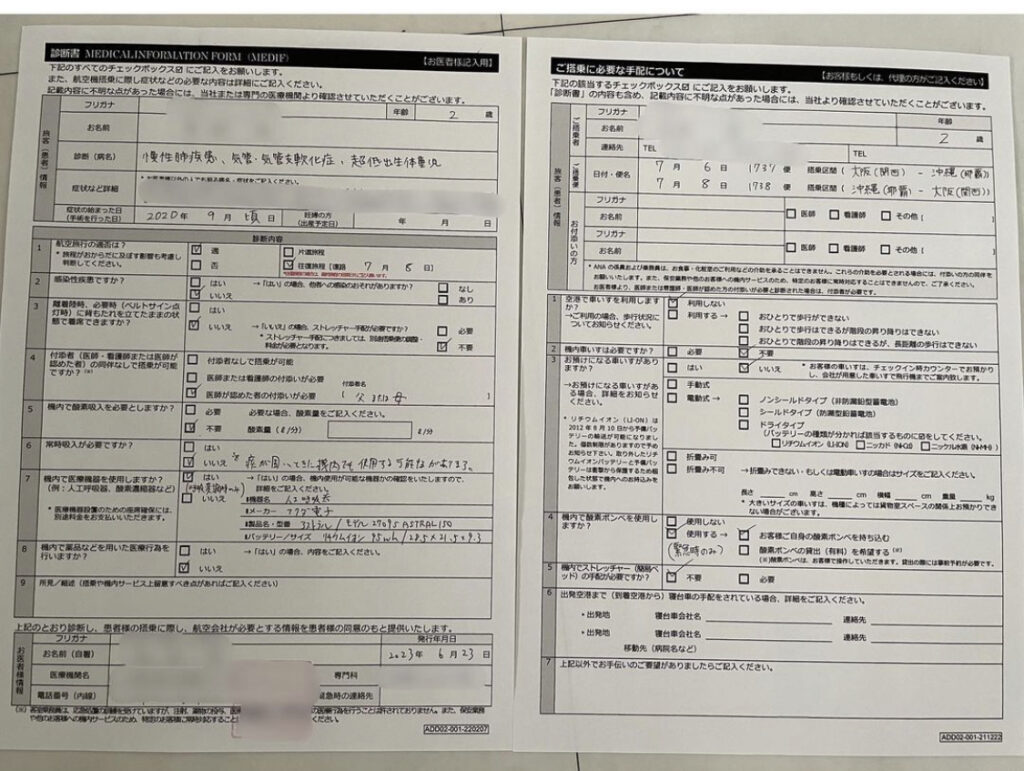

主治医と酸素の会社、それぞれ※航空会社専用の診断書を用意し、予約と同時にヘルプデスクに電話を入れ、FAXをします。

⇒すると手荷物で持ち込み許可がおります!パルスオキシメーターも持ち込み可能でした。

酸素ボンベを背負って、赤ちゃんを抱っこしていく感じです!

ちなみに、主治医から航空会社はANAを勧められたとか!

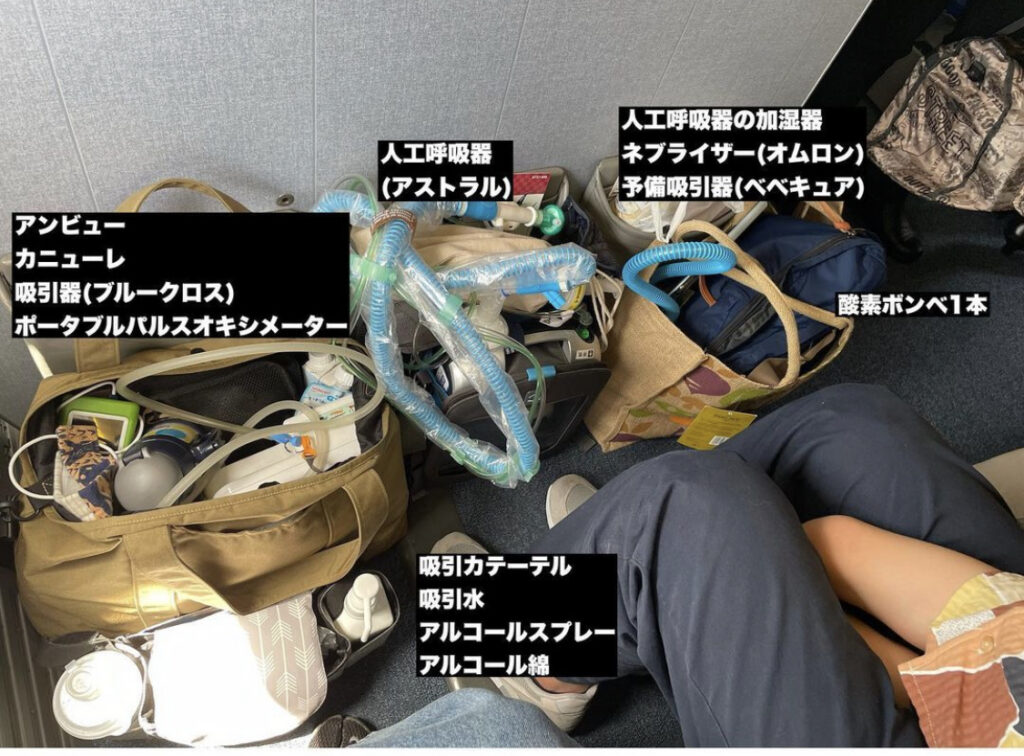

気管切開で人工呼吸器などを持ち込んだ方の話

(先程の酸素ボンベを持ち込んだ方と重複する部分もあります。)

目的地は沖縄でした。

まず、航空会社を探すところから開始。

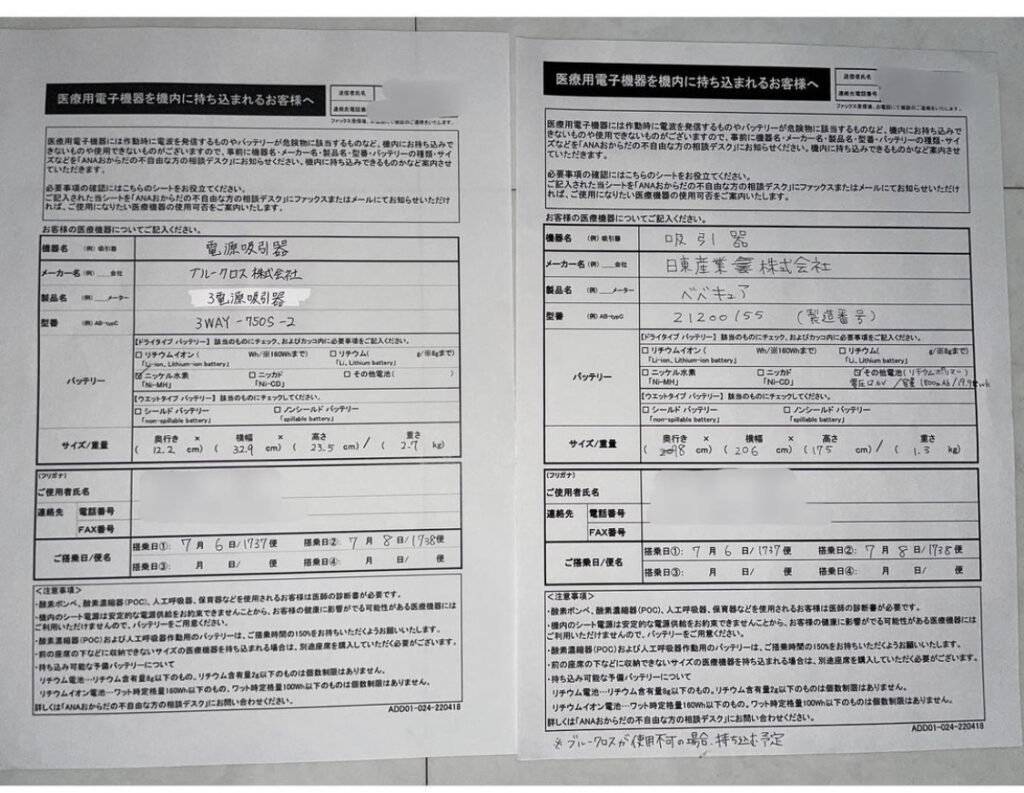

JALは医療機器の「ブルークロス」、「ベベキュア」の吸引器の持ち込みが不可でした。

しかしANAはこれらの両方とも機内持ち込み、機内使用が可能とのことで、ANAに決定!

ちなみに、ANAの問い合わせは「おからだの不自由な方の相談デスク」で問い合わせ。

予約時に問い合わせ必須のため、リンクを貼っておきますね!(酸素ボンベ持ち込みの方も、恐らくこちらに問い合わせたものかと)

航空券を購入後、

「医療用電子機器を機内に持ち込まれるお客様へ」という書類を医療機器持ち込み分、全て記入してメールで提出。

※特別に写真掲載の許可をいただいたので、書類の掲載をさせていただきます!(転機掲載不可!)

こちらは吸引器、人工呼吸器、加温加湿器、パルスオキシメーターなどの持ち込みで使用する書類です!

これは記入するのが大変ですね!💦

一から全部医療機器について調べるのは大変なので、

もし医療機器の詳細がわからない場合は、

提携している業者さんに問い合わせてみましょう!

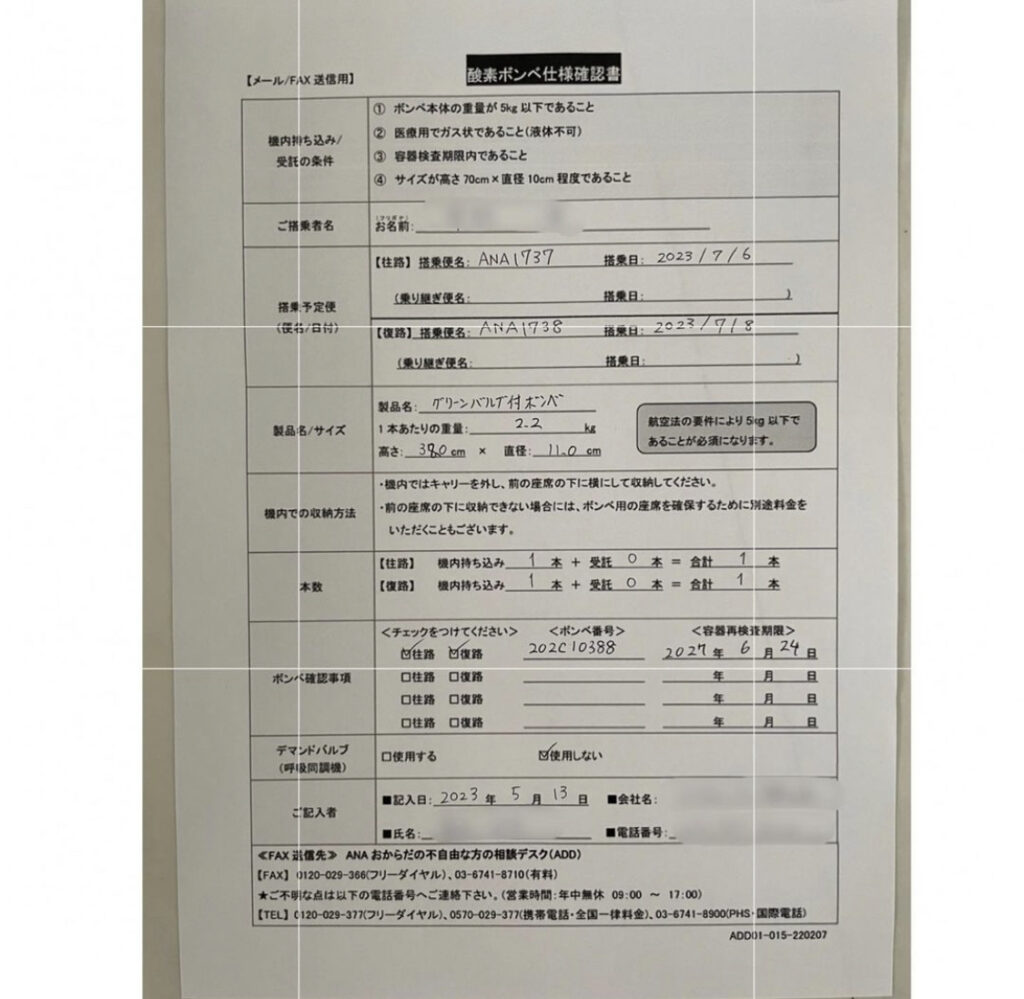

さらに、「酸素ボンベ」も念のため持ち込みしたかったとのことで、酸素ボンベの持ち込み申請も行ったとのこと。

・酸素ボンベ仕様確認書

・医師の診断書

が必要になります。

これらは、先程の酸素ボンベ持ち込みの方がおっしゃっていた「※航空会社専用の診断書」ですね!

酸素ボンベ持ち込み書類に関する注意事項

①酸素ボンベは申請した分の酸素ボンベしか持っていけない。

②「医師の診断書(病院に申請する。病院によりますが、有料の可能性あり)」は、特に要注意。

発行日は日付を出発前の2週間以内の日付にしてもらわないと無効になる。

●出発当日

空港で、航空会社に医療機器を持ち込むことを伝えると、「お手伝いが必要な方」の窓口に案内を受けます。

⇒一つ一つ事前申請した医療機器に確認を行います。(結構時間がかかります!)

搭乗には30分前に来てくださいと、早めの搭乗の指示があったとのことです。

(ちなみに、機内で酸素投与などもスムーズにできたとのこと。)

※尚、私もインターネットで航空会社に提出する書類を探してみたのですが、掲載がありませんでした。

書類関係の所在は、ぜひリンクを貼らせていただいたヘルプデスクにお問い合わせくださいね。

\お話を伺った方の旅先は沖縄でした♪/

一方、こんなハプニングも

●航空会社と手荷物検査の連携が取れていなかった

航空会社から医療的ケアグッズの持ち込みの許可はおりているものの、

手荷物検査でなかなか確認が取れず戸惑った

というお話がありました。

持ち込む医療機器の確認に時間がかかる話をさせていただきましたが、航空会社と手荷物検査の連携が取れていない場合にも時間がかかることもあるため、搭乗前には時間にゆとりをもち、早めに手荷物検査を受けることをおすすめします!

●抱っこ紐が機内で使えない航空会社があった

機内で抱っこ紐を使えるかどうかは、航空会社によって異なります。

離陸後、機内で抱っこ紐が使えないと、医療的ケアグッズ使う際の出し入れ等で不便さを感じてしまうかも。

(パパさんがいたり、お子さんが一人の場合は大丈夫かもしれませんが、抱っこ紐は何かと重宝します)

抱っこ紐を使える航空会社を選ぶことをおすすめします。

ちなみに、わかっているところでANAは抱っこ紐OK、ジェットスターは抱っこ紐NGです。(2023.7.21現在)

●赤ちゃんが大量うんちと嘔吐!!

医療的ケア児に限ったことではないのですが、いつもと環境が異なるためか、気圧のせいか、飛行機酔いか、理由は定かではありませんが

離陸した途端赤ちゃんが大量に排便!

ミルクも嘔吐した!

というハプニングも。

特に赤ちゃんは耳抜きに、離陸後ミルクを飲ませる方法もあり、機内でミルクをあげることもありますのでミルクの吐き戻し、嘔吐には要注意です。

【嘔吐処理対策をしておく】

嘔吐した際に必要な使い捨て手袋、ウェットティッシュ、赤ちゃんの着替え、できれば大人用の着替え(嘔吐は大人も汚れます!!)、ビニール袋あたりは用意しておくことをおすすめします!

【うんち漏れ対策をしておく】

うんちは臭ってしまいますが、しばらく飛行中、トイレに行けない時間帯はどうしてもあります。(離陸直後、着陸前など)

臭いはどうしても仕方ありません…。

うんち漏れで赤ちゃんを抱っこしたままでいると、大人の服が汚れてしまう心配も!

そこで、赤ちゃんがうんちしたらすぐに、大人は膝上にペット用シーツを敷いておくのも手です!

ちなみにお嬢はうんち漏れしましたが、ペット用シーツを

敷いておいたおかげで、大人の服は守られました!笑

すぐに着替えやおむつ替えができるよう、飛行機の座席をトイレの近くにすることもおすすめです。

※ただし、医療的ケアグッズが多い方は、「一番前の席に座ると足元に荷物を多く置けるので良い」という方もいるので、どちらを取るか検討してみてくださいね。

宿泊先や観光先で事前に確認&準備しておきたいこと

帰省の場合も帰省先に確認しておくことがありますが、特に注意していただきたいのが、ホテルや旅館を利用する場合です。

必要な設備の確認をして宿泊先を決めることが大切です!

また、滞在先で医療的ケアを行う関係で、事前に準備が必要なことをリストアップしていきましょう。

ホテルや旅館の選び方

医療的ケア児と宿泊するホテルや旅館は、お子さんの実態に応じて選ぶようにしましょう。

私が考えた宿泊先を選ぶ際のポイントをまとめてみました!

【①コンセントの数が多い、また医ケアを行う際のコンセントの位置が適している】

●コンセントの数

医療的ケアで多くの医療機器やバッテリーを使用する場合、コンセントの数がたくさんあると便利です。

スマホの充電でもコンセントは使用しますよね!

※もしコンセントの数がホテルや旅館で少ない場合は、電源タップや延長コードを持参することをおすすめします!

●コンセントの位置

医療的ケアを行う際、必要な位置に電源が取れるか(場合によっては先程紹介したような延長コードを持参)、コンセントの位置を宿泊先に確認しておくと不安がなくなります。(特に酸素装置を設置する方)

【②広めの部屋】

多くの医療機器を持ち込みする場合、荷物が多いため、部屋は広めを推奨します。

和室か洋室かはお子さんの実態でどちらが良いか異なります。

補足ですが、医療機器でアラームや音が鳴る場合(例えば吸引音など)、深夜に音が鳴り、隣の部屋に聞こえないか心配な方は、比較的防音がしっかりされているホテルなどを選ぶことをおすすめします。

【③バリアフリー化されているか】

古い旅館だと、ベビーカーを館内で持ち込みできなかったり、エレベーターがなかったりすることがあります。

また、ホテルであっても以外と「この場所だけは階段を利用しなければならなかった」ということもあります。

(ただし、スタッフが手助けしてくれることも多いので要相談)

小さなことですが、障害児バギーを利用している場合や、ベビーカーに酸素や医療的ケアグッズを取り付けている場合は、ベビーカーを途中でたたんで子どもを抱っこするのが大変です。

部屋までバリアフリー化され、部屋の移動までをベビーカーで移動できる宿泊先がおすすめです。

【④食形態を柔軟に対応してくれる】

これは赤ちゃんにはあまり不要かもしれませんが、ミキサー等を利用して、食形態を初期~後期などで食べているお子さんの場合です。

宿泊先でミキサーを利用する場合に、宿泊先で借りられると便利なので相談してみましょう。

また、宿泊先によっては、予め希望した食形態でごはんを出してくれるところもあります。(刻み食の場合でも相談しておくと良いです。調理ばさみを借りられるかも)

【⑤部屋に洗面所・バス・トイレ・冷蔵庫がついている】

こちらは必須の条件かと。

洗面所は医療的ケアグッズを洗う必要がある場合に便利です。

ペンションなど、洗面所が外にあり、共同なところが稀にありますが、外に洗面所があると中のお子さんの様子が見られないのでおすすめできません。

バス・トイレも部屋についていると非常に楽です。

慣れないバスで不安な方や、少し大きめのお子さんが寝た姿勢でお風呂に入るという方は、簡易のバスマットを予め用意する(荷物を事前に送るなど)のも手です。

また、シャワーは思わぬハプニングで汚れたお子さんの体を、すぐに洗えるので便利です。

冷蔵庫はほとんどの宿泊先にありますが、必ずHPで確認を。

経管栄養でエネーボを使っている方は、開封済みのエネーボは要冷蔵のため冷蔵庫が必須など、医療的ケアの関係で必要なことがあります。

【⑥緊急時に対応できる病院の近くの宿泊施設】

医療的ケア児が旅行先で体調を崩してしまうことを想定した計画が大切です。

すぐに病院で処置が受けられるよう、先に病院の位置をまず確認しておき、病院の近くの宿泊先を探すこともおすすめです。

もし万が一何かあった際に、周囲に病院がなく、搬送に時間がかかると医療ケア児の命に関わってしまいます。

実際にお子さんが救急搬送された場合「受け入れてもらえるか」を事前に病院に連絡して確認しておくこともおすすめです。

(言うまでもないことですが、旅行の際、保険証や医療証は忘れずに持って行ってくださいね)

酸素装置を滞在先で利用する方

酸素投与を必要とする医療的ケア児の場合、

酸素酸素ボンベは色々な理由で(ここでは詳細省きます)持ち込める数に限界があるため、酸素装置を滞在先に設置しましょう。

お願いするのは、普段提携している業者さんで「旅行支援サービス」というものを利用します。(パルスオキシメーターや酸素ボンベも手配してくれる可能性あり)

「旅行支援サービス」の申込書などは業者さんにお問い合わせくださいね。

設置~回収まで無料で行ってくれるようです。

旅行の負担を軽くする方法

●宅急便で荷物を送る

医療的ケア児との旅行は、荷物がどうしても多くなります。

そのため、行き帰りの荷物を宅急便で送るようにしましょう。

帰りはほとんどのホテルのフロントから宅急便を送ることができるので利用すると良いでしょう。

お土産も荷物になるので、この時までに購入し、宅急便で送ることをおすすめします。

●節約よりも、親や子どもに負担のないプランにすること

旅行は非常にエネルギーを使いますので、親や子どもに負担のないプランにしましょう。

例えば、電車やバスはコストを抑えられますが、待ち時間が長かったり、荷物を持って移動したり、炎天下や寒い時期に移動したりするのは、かなりの負担になります。

コストはかかりますが、レンタカーやタクシーをメインで使うなど、負担を軽減してくことをおすすめします。(負担がないと、その分旅行も断然楽しいです!!)

\全国のレンタカーはこちら↓/

ちなみに、

私はお嬢との旅行の際、天候や少し歩く距離が長い場合はタクシーアプリを利用しています!タクシーがすぐに手配できることがほとんどです。

タクシーアプリ「Go」

【クーポンコード】

mf-2747dv

タクシーアプリ「Go」を登録の際、こちらのクーポンコードを入力いただくと、2,000円分のクーポンがもらえます♪

特に滞在先で、医療的ケア児のお子さんが体調不良になった場合、

タクシーアプリは本当に役立ちます!

(現地でタクシーアプリが使えるかどうかも確認しておくと良いです)

lala♪のチェックポイント

最後に、私が医療的ケア児とのおでかけ先でチェックするポイントを紹介します!

●トイレ(ベッドあり)の場所

※年齢4~5歳くらいだと、赤ちゃん用のオムツ替えベッドは使うのが難しいです。

ベッドがない場合は、トイレ用のマットやシーツを持参することもあります。

●おむつが捨てられるか(荷物がかさばるので)

●使用している医療機器が持ち込めるか

●経管栄養ができる場所があるか

(胃ろうボタンの場合、服をあげて注入を行うため、腹部を隠してあげたいので)

●バリアフリーか

●感染対策(コロナなど)ができているか

●バッテリーが充電できる場所があるか

●ベビーカーや車いすが借りられるか(必要な子どもの場合。常時使用していない子どもの場合は、現地調達できるとありがたい)

●移動先に受け入れ病院があるか

●電車なら、下車後にエレベーターに近い車両はどこか。

また、車イスやベビーカー、障害者用バギーが乗りやすい車両は何両目か。

ホームにスロープ付きの電車もあるので、そのあたりも確認しておく。

など。参考になれば嬉しいです。

また思い出したら随時更新していきますね♪

まとめ

今回は「医療的ケア児との旅行」がテーマでした!

・医療機器の飛行機の持ち込み方

・宿泊先などで準備や確認しておくこと

・医療的ケア児とのおでかけ先でチェックするポイント

を中心にお話させていただきましたが、いかがでしたでしょうか?

医療的ケア児と旅行やおでかけをして、かけがえのない時間を過ごせると良いですね。

今回もご覧いただき、ありがとうございました!

\こちらの記事もおすすめ/

\国内航空券とホテルをお探しの方はこちら↓/

\新幹線のチケットならこちらがおすすめ!こちら↓/